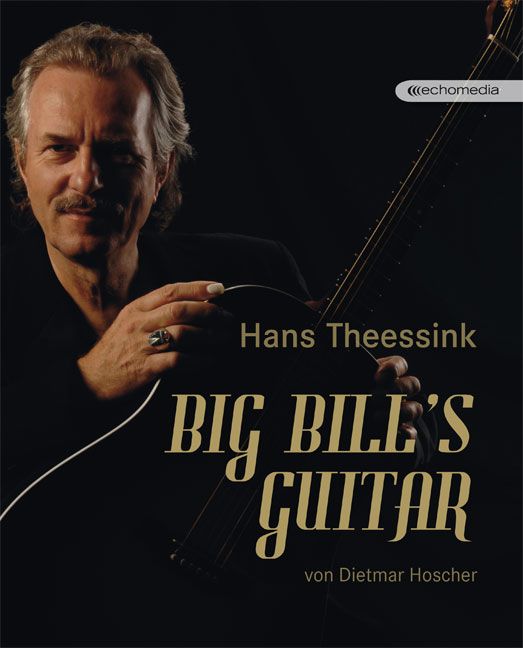

Hans Theessink – Big Bill's Guitar

Autor: Dietmar Hoscher

Velrag: echomedia Buchverlag

Umfang: 176 Seiten

Kurzinformation zum Buch

Der seit mehr als 30 Jahren in Wien lebende Hans Theessink zählt weltweit zu den bedeutendsten Musikern der Blues- und Rootsszene. Der Autor und Musikjournalist Dietmar Hoscher hat seinen Freund Hans Theessink zu unzähligen Interviews gebeten, die in diesem Buch zu einer spannenden Reise durch die Welt des Ausnahmekünstlers verwoben wurden.

„Big Bill’s Guitar“ ist keine chronologisch exakte Faktensammlung. Vielmehr wird der Versuch unternommen – am roten Faden des musikalischen Fortschreitens Hans Theessinks orientiert – Schlaglichter auf prägende Erlebnisse, Personen und Orte zu werfen.

Mit Vorworten von Georg Danzer und Michael Köhlmeier.

Leseprobe aus »Hans Theessink – Big Bill's Guitar«

Going back home

Hans Theessink ist als „Marke“ in der Blues- und Rootswelt fest verankert. Nicht zuletzt das unablässige Touren als Soloact hat seinen Ruf stetig gefestigt. Doch die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass im gesamten Theessink’schen Schaffen die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, der kreative Austausch sowohl auf Platte als auch auf der Bühne, einen nicht minder wichtigen Platz einnimmt. In diesem Sinne ist auch das Projekt „Theessink, Nalle & Møller“ zu verstehen, das „dänische Trio“. Bestehend aus Hans Theessink und Knud Møller an den Saiten sowie Nalle an den Vocals, brachten die Musiker das breite Repertoire der Rootsmusik auf die Bühne, in einer davor kaum gekannten Spielfreude. 2004 erschien das Album „Goin’ Down Slow“, gefolgt 2006 von „Goin’ Down Slow 2“, sowie ein Jahr darauf von einer Live-Platte. Theessink verlässt dabei die Rolle des Frontmans und überlässt die Show zum Großteil Roland Lyhr Sørensen, genannt Nalle, einem charismatischen Sänger mit bewegter Vergangenheit. Aufgrund der starken zeitlichen Belastung der einzelnen Musiker trennte sich das Trio 2010.

Wie entstand „Theessink, Nalle, Møller“?

Im Grunde ist Nalle der dänische Rock ’n’ Roller, er hat in den 60ern große Erfolge gefeiert und etliche Hits gehabt. Sein Lebensweg gestaltete sich danach allerdings recht tragisch, er driftete ins Drogenmilieu ab, war etwa zehn Jahre weg vom Fenster, wie man so sagt. Er hing in seiner Geburtsstadt Odense am Bahnhof herum, war wirklich „unten“. Gott sei Dank ist es ihm gelungen, aus diesem Sumpf herauszukommen und nun ist er schon seit über zehn Jahren clean. Seiner Stimme merkt man diese schlimme Zeit an, sie ist in ihrer Rauheit stark davon geprägt, sehr ausdrucksstark. Im Rahmen eines Festivals in Dänemark, bei dem wir beide Auftritte hatten, bat mich Nalle um Texte, weil er dabei war, eine CD aufzunehmen. Ich schickte ihm einiges, das er dann auch verwendete. Der Produzent des Albums war wiederum Knud Møller, ebenfalls in Dänemark sehr bekannt und sowohl als Gitarrist als auch als Produzent äußerst gefragt. Wie gesagt, Nalle verwendete meine Nummern für sein Album und meinte danach, wir sollten auch etwas Gemeinsames machen. Also tourten wir als Trio in Dänemark und es lief sensationell! So entschlossen wir uns, die erste CD aufzunehmen, was sehr schnell ging. Wir haben drei Songs während der erwähnten Tour, die restlichen sieben in eineinhalb Tagen in einem Hotelsaal eingespielt. Ich habe Nalle übrigens auf „Going’ Down Slow 2“ den Song „Faded Fame“ gewidmet, der seine Zeit als Drogenabhängiger beschreibt. Der Refrain lautet „Who will cheer a fallen king“, also: „Wer wird einem gefallenen König applaudieren – und einer Stimme, die nicht mehr singt, wenn die Show vorbei und das Publikum nach Hause gegangen ist. Was bedeutet ein Name, was bedeutet eine verflossene Berühmtheit? Es bleibt nur noch ein Zug, der den Bahnhof verlässt.“ Nalle konnte den Song gar nicht selbst singen, war zu gerührt davon, deshalb singe ich ihn auf der Platte. Um halb vier Uhr früh habe ich ihm das Lied nur vorgesungen, damit er hört, wie es klingt, die Techniker haben es aber gleich aufgenommen. Die Kombination dieses Trios gefiel mir sehr. Knud ist ein exzellenter Gitarrist, der auch aus dem Rock kommt. Aus irgendeinem Grund haben wir eine fantastische Gitarrenchemie, wo wir – die Ohren immer weit offen – viel improvisieren und uns gegenseitig ergänzen. Nalle wiederum ist „roher“ und „ungeschliffener“. Wenn wir zusammen Musik machten, so kam das aus dem Bauch, aus dem Gefühl heraus.

In diesem Trio warst du einer von drei gleichberechtigten Musikern. Bei deinen anderen Projekten hingegen fungierst du auch als Frontman. War das Trio diesbezüglich für dich eine Umstellung?

Ja, auf jeden Fall! Die größte Umstellung war, dass ich nicht der Sänger, sondern einer der Gitarristen bin, der eben nur manchmal singt. Anfänglich ging es darum, Nalle ein wenig zu unterstützen, damit dieser wieder auf die Beine kommt. Aber dann hat sich ein echtes Trio-Projekt herauskristallisiert, in dem jeder seine Rolle hatte. Es war im Grunde eine gemütliche Sache, wo viel geplaudert und Schmäh geführt wurde. Man „wirft sich Bälle zu“. Es ist ein wunderbares Erlebnis, in einem Projekt nur Gitarre zu spielen. Wenn ich solo auftrete, sind für mich Singen und Gitarrespielen eins! Wenn ich mit meiner Band arbeite, muss ich viel mehr überlegen und vorbereiten, ich muss mir mehr Gedanken machen. Beim Trio steht das Lied im Vordergrund, ich spiele einfach, ohne an etwas anderes denken zu müssen. Ein herrliches Gefühl! Es ist sehr einfach, wenn man nur eine Rolle auszufüllen hat. Als Leadsänger und Frontman verfügst du über keine Rückzugsmöglichkeit. Du hast das Steuer in der Hand, musst dafür sorgen, dass die Setliste gut ist und jeder zum Zug kommt. Du darfst deine Texte nicht vergessen und musst deine Gitarren gestimmt haben. Beim Trio brauche ich nur die Gitarre zu stimmen und zu spielen.

Nun bist du nicht nur ein wunderbarer Sänger und Songwriter sondern auch ein exzellenter Gitarrist. Du hast bei Homespun sogar ein Lehrvideo herausgebracht.

Das ging von Happy Traum aus. Happy kommt aus der Greenwich Village Szene. Er hatte mit seinem Bruder Artie ein Duo, sie spielten Folk Blues, hatten viel von Brownie McGhee gelernt. Ein weiteres Projekt von Happy Traum war die Woodstock Mountain Revue. Als er zu touren aufhörte, begann er mit dem Herausgeben von Lehrvideos, zunächst seine eigenen Sachen und noch auf VHS- und Audio-Kassetten. Diese Tätigkeit nahm an Umfang zu und heute ist daraus ein großes Unternehmen geworden, eben Homespun, mit hunderten Unterrichtseinheiten. Happy hat mich gefragt, ob ich für den deutschen Markt ein Gitarren-Lehrvideo machen wolle. Aufgenommen wurde es in Woodstock, in einem wunderschönen Theater, und es trägt den Titel „Hooked On The Blues“ (auf Deutsch und Englisch). Das war zu der Zeit, als ich „Hard Road Blues“ fertig hatte und die Lieder auf meinem Lehrvideo stammen auch alle aus dem Material zu diesem Album. Das war 1996. Es war schon eine großartige Sache, als Europäer auf einem amerikanischen Label Bluesgitarre zu unterrichten. Da war ich wohl auch Vorreiter. Mittlerweile gibt es natürlich alle diese Videos auf DVD und als Download.

Hast du eigentlich viel Gitarrenunterricht erteilt?

Nein, aber ich hielt eine Zeit lang immer wieder Workshops ab, so zwei- bis dreimal pro Jahr, jeweils ein Wochenende. Oder bei amerikanischen Festivals, da sind derartige Workshops Usus. Privaten Gitarrenunterricht gebe ich nicht.

Wie viele Gitarren besitzt du im Schnitt?

Sehr viele! Ich bin das, was man einen „Gitarrenfreak“ nennen könnte und besitze mindestens fünfzig Instrumente. Aber nicht nur Gitarren sind darunter, sondern vor allem auch andere Saiteninstrumente, etwa Mandolinen und Banjos. Ausgewählt werden sie von mir nach dem Klang. Besonders gefällt es mir, wenn sie alt sind und einfach „anders“ klingen. Auf meinen vielen Tourneen in den USA habe ich wunderbare Sachen gefunden, die auch günstig waren. Auf meiner ersten Tour besuchte ich zum Beispiel viele Pfandleihen oder Vintage-Gitarren-Läden, obwohl letztere natürlich schon teurer sind. Da kann man aber immer was finden. Manche Marken stehen halt hoch im Kurs, dann gibt es welche, die nicht so „in“ sind, aber trotzdem genauso schön. Schließlich kommt es bei Gitarren nicht auf den Namen an sondern auf den Klang. Da habe ich schon das eine oder andere Schnäppchen gefunden! Eine meiner alten Gibsons, aus dem Jahr 1957, erstand ich beim Kerrville Festival in Texas. Da war ein Gitarrenhändler anwesend, der gerade eine nagelneue Martin gekauft hatte, nach der er verrückt war und der daher Geld benötigte. So hat er mir die Gibson dann um 300 Dollar verkauft. Später hätte er das gute Stück gern wieder zurückgehabt. Er hat mich sogar vor einigen Jahren eingeladen, in seinem Club aufzutreten. Ich glaube, sein Hintergedanke war, mir die Gitarre wieder abzuluchsen. Das ist ihm aber nicht gelungen! Es ist ein ganz wunderbares Instrument, mit sehr viel Tiefe. Ich besitze aber auch Vorkriegsmodelle, etwa ein Modell, wie es auch Robert Johnson verwendet hat. Diese Gitarre ist aber nicht so leicht zu spielen. Für Konzerte würde ich die nicht verwenden. Sie klingt zwar schön, aber der Hals ist ein bisschen schief. Zum Glück habe ich hier in Österreich Freunde, die meine Gitarren „fit“ halten. Mein Freund Ernst Pozar in Graz etwa, der auch einige „misshandelte“ Stücke wieder hergerichtet hat. Gottfried Gfrerer wiederum hat einige meiner Resonator-Gitarren wieder auf Vordermann gebracht und auch der Wiener Gitarrenbauer Andi Neubauer hat einiges repariert.

Glaubst du, dass Instrumente eine Art „Seele“ haben?

Ohne Zweifel! Besonders Instrumente, die viel gespielt wurden und die ein Vorleben haben. Da merkt man, dass sie eine „Stimme“ entwickelt haben, die durch die Zeiten hindurch gewachsen ist und eine Färbung besitzt. Da bin ich mir ganz sicher! Zum Bespiel diese Gibson, von der ich erzählt habe, hat sich sicher meinem Sound und meiner Spielweise angepasst. Sie hat sicher schon einiges durchgemacht, bevor sie mich kennengelernt hat. Bei mir zu Hause fühlt sie sich offenbar wohl und passt total gut zu dem, was ich mache. Ich glaube, dass derjenige, der sich viel mit einem Instrument beschäftigt, seine Persönlichkeit hineinlegt, und dass das Instrument auch etwas zurückgibt. Auf der Bühne arbeite ich mit weniger Gitarren, aber im Studio habe ich stets, wenn möglich, eine große Sammlung dabei, die zum Einsatz kommt. Zu den Aufnahmen von „Bridges“ habe ich sicher an die fünfzehn Instrumente in die Toskana mitgenommen, wenn nicht noch mehr. Und für „Slow Train“ hatte ich ein wahres Arsenal an Gitarren mit in der Südsteiermark.

Hast du da nicht einen enormen Saitenverschleiß?

Ja, ich spiele auch ziemlich „hart“. Ich muss die Gitarren „bearbeiten“ und die Saiten zum Schwingen bringen. Das ist nichts, was leicht geht, das ist schon wirkliche Fingerarbeit. Ich habe die Saitenlage außerdem gern ziemlich hoch. Dadurch bekommt der Sound mehr Volumen. Die „Dreizehner“ ist bei mir die dünnste Saite. Dankenswerterweise werde ich von der Firma Thomastik-Infeld unterstützt. Unser Deal lautet: „Saiten auf Lebenszeit“, was bei meinem Verbrauch schon ziemlich praktisch ist! Es gibt viele Saitenmarken auf der Welt und man könnte mit allen spielen, aber ich muss sagen, ich bin schon sehr begeistert von Thomastik und finde es zudem wunderbar, mit Material einer Firma zu spielen, die hier in Wien ansässig ist, wie ich, und die von hier aus die Welt „beliefert“ – ebenfalls wie ich. Ich habe sicher schon über 7.000 Konzerte gespielt. Wenn man nun bedenkt, dass man im Schnitt jedes dritte Konzert einen Satz Saiten benötigt, dann kommt man da schon auf mehrere tausend davon. Dies multipliziert sich dann mit der Anzahl der verwendeten Gitarren. Es sind also mit Sicherheit bereits an die 50.000 einzelne Saiten, die ich schon verbraucht habe. Außerdem kann ich bei Thomastik auch Spezialwünsche deponieren. Sie produzieren speziell für mich einen Satz für meine 12-saitige Gitarre, die, weil auf offenem C sehr tief gestimmt, ganz besondere Saiten benötigt.

Homecooking

Wer die Theessinks in ihrem gemütlichen Domizil im Liebhartstal besucht, begibt sich in eine Art freundschaftliche Kommunikationszentrale. Freunde, Bekannte, Musiker gehen ein und aus und nicht selten sind auch Familienmitglieder anwesend, Hans’ Bruder Henk etwa oder Milicas Bruder Peter mit Frau, Nichte und Neffen. Der serbische „Clan“ Milicas trifft auf den dänischen sowie den holländischen „Clan“ von Hans. Nun ist das Leben eines fast nomadisierenden Musikers dem eigenen Familienleben nicht gerade zuträglich, zu lange sind die Abwesenheiten und zu unregelmäßig, um längerfristig planen zu können. Nachdem Hans Theessinks Familie nun aber teils in Dänemark, teils in Holland lebt, bieten sich doch Gelegenheiten, auf Tournee „zu Hause“ zu wohnen, Kinder und Enkel zu besuchen, welche den „Opa“ ohnehin bereits sehnsüchtig erwarten. Und zu besonders wichtigen Anlässen kommen dann eben alle nach Wien, wie etwa anlässlich des „Birthday Bash“, der großen, zweitägigen Geburtstagsfeier zum Sechziger, die Hans Theessink im Metropol, seinem „zweiten Wiener Wohnzimmer“ abhielt. Hans Theessink ist ohne Zweifel ein Kosmopolit, der aber doch eine spezielle Beziehung zu Wien aufgebaut hat, die über das Da-Wohnen allein hinausreicht.

Ich weiß, dass ihr, du und Milica immer wieder Verwandte von euch nach Wien einladet. Wie wichtig ist dir die Familie?

Die Familie ist sehr wichtig! Sie ist für mich der Kern des Lebens, denn ohne Familie ist man geschwächt. Bei uns kommt natürlich noch hinzu, dass wir eine ziemlich „bunte“ Familie sind. Wenn alle zusammenkommen, bei einer Feier, dann werden da oft vier bis fünf verschiedene Sprachen gesprochen. Ich bin dann meist der Dolmetscher!

Hat die Familie unter deinem ständigen Touren gelitten?

Meine Tochter Maria lebt mit Ehemann Flemming und ihren Kindern in Dänemark und wir sehen uns drei- bis viermal im Jahr. Ich habe keine Kinder hier in Österreich, die bei mir wohnen, aus diesem Alter bin ich schon heraus. Und meine Frau Milica, die immer im Hintergrund die Fäden zieht, ist sehr viel mit mir auf Tournee. Daher – begrenzt auf ein Ehepaar – kann man eigentlich nicht sagen, dass die Familie darunter leidet. Auch Maria ist am Anfang öfter mitgefahren, etwa auf Festivals, hat Flyer verteilt und auch CDs verkauft.

Wenn deine Tochter nun auf die Idee gekommen wäre, selbst Musikerin werden zu wollen, welchen Rat hättest du ihr gegeben?

Wenn ich gesehen hätte, dass es ihr ernst damit ist, hätte ich gesagt: „Versuch es!“, ich hätte ihr sicher nicht davon abgeraten. Es ist ohnehin schon eine wunderbare Sache, wenn junge Menschen überhaupt eine Vorstellung davon haben, was sie machen möchten! Maria wollte allerdings nie ein Instrument spielen, ist heute aber doch in der Musikbranche tätig, im Bereich der Promotion. Sie war immer schon sehr musikinteressiert. Es war stets klar, dass sie etwas in der Welt der Musik machen wollte, aber eben nicht selbst spielen. In Dänemark ist sie nun für Plattenfirmen und Konzertveranstalter als Freelancerin im Bereich Promotion sehr erfolgreich tätig – übrigens auch für meine Alben.

Welche Bedeutung hat Wien für dich?

Wien ist meine Heimat, schon seit über 25 Jahren, eine wunderbare, lebenswerte Stadt, die höchste Lebensqualität bietet, vor allem auch kulturell. Ich bin viel unterwegs und fühle mich auch als Weltbürger. Grenzen sind für mich nicht wichtig. Zum Glück habe ich einen Pass, bei diese keine Rolle spielen. Es gibt viele Menschen auf der Welt, für die es ein großes Problem darstellt, irgendwo hinreisen zu wollen. Wien ist so etwas wie meine „Mitte“. Hier wohne ich, hier habe ich meine Sachen. Wien ist mein geografischer Ausgangspunkt, auch wenn meine Musik natürlich von woanders herstammt. Die Wiener Bluesszene hat sich sehr gut entwickelt. Vor allem gibt es jetzt viele Orte in Wien, wo man als Musiker spielen oder im Publikum zuhören kann. Die kulturelle Vielfalt ist beeindruckend, es gibt eine Vielzahl an Konzerten. Man könnte jeden Tag zwischen drei, vier Veranstaltungen wählen, die man gern besuchen würde. Als ich nach Wien kam, hat es diesbezüglich da relativ wenig Angebot gegeben. Natürlich gab es das Jazzland, wo ich ja schon 1979 aufgetreten bin und einige kleinere Clubs, etwa die Gärtnerinsel am Naschmarkt. Im Copacabana, dem späteren U4, hat zum Beispiel Klaus Totzler vom ORF jeden Mittwoch Platten aufgelegt. Ich habe auch zur Eröffnung des Metropol gespielt und war dabei, als Fayez Clache ein Lokal in der Florianigasse gekauft hat, um dort auch regelmäßig Konzerte zu veranstalten. Ich war also bei der Geburt des Tunnel mit dabei, ebenso, als die Szene Wien in der Hauffgasse ihre Pforten öffnete oder das Rockhaus am Friedrich-Engels-Platz. Der Reigen hat aufgemacht, der heute mit dem Vienna Blues Spring ein neues Blueszentrum darstellt, das Papas Tapas und die ZU-GA-BE, das Porgy & Bess oder das Miles Smiles kamen hinzu. Manches ist klarerweise auch wieder verschwunden. Aber es hat sich halt sehr viel getan, als ich bereits in Wien lebte. Die Kreativität der Wiener Bluesszene, wie überhaupt der österreichischen, kann im internationalen Vergleich absolut mithalten.

Wie nahe siehst du das Wienerlied am Blues?

Eine gewisse Nähe des Wienerlieds zum Blues ist nicht zu leugnen. Wir wohnen ja im Liebhartstal, das ist eine berühmte Wienerlied-Gegend. Das „blaue Element“ findet sich ohne Zweifel in beiden Genres. Also das Wehmütige und leicht Traurige, wobei aus der Traurigkeit aber wiederum Kraft geschöpft wird. Im Blues findet sich immer wieder das Thema, sich nicht unterkriegen zu lassen, so wie in wirklich guten Wienerliedern auch. Zumindest in ihrer Entstehungsgeschichte gibt es diesbezüglich Parallelen zwischen diesen Musikstilen. Ob das heute auch noch so ist, kann ich nicht beurteilen. Man spürt jedenfalls, dass diejenigen, welche diese Musik „gemacht“ haben, es deswegen taten, um die negativen Seiten des Lebens außer Kraft zu setzen. Das Gemeinsame ist die tiefe Erdung, und dass beide der Volksseele entstammen. Bei einem Wienerlied höre ich schon bluesige Ansätze, aber das gilt fast überall für echte Volks- und Rootsmusik. Eine steirische Knöpferlharmonika liegt etwa auch gar nicht weit weg vom Zydeco. Die Texte in Wienerliedern verbinden ebenfalls oft das Raunzen mit einem ganz speziellen Humor. Da ist stets ein Augenzwinkern mit dabei und der Versuch, den „silbernen Rand der dunklen Wolke“ zu zeigen. Dadurch kann man, auch wenn das Leben nicht immer lustig ist, doch viel Positives hineinbringen und Kraft zum Weitermachen schöpfen.

Blues und Jazz wiederum werden oft als zwei Seiten einer Medaille betrachtet. Wie siehst du das Verhältnis der beiden zueinander?

Die Erscheinungsbilder sind durchaus unterschiedlich. Blues gilt vielen als „einfachere“, Jazz als „gehobenere“ Musik. Jazz wird auch stärker als Blues mit formaler musikalischer Ausbildung verbunden, er gilt oft als mehr „sophisticated“. Der ursprüngliche Blues wird dagegen eher mit ländlichem Bezug gesehen. Die Jazzer waren immer die großstädtischen Profis. Es gab aber auch „Bluesväter“, die durchaus im Jazz geschult waren, hör dir etwa nur Lonnie Johnson an. Das hat mit Country Blues als „Urschrei“ wenig am Hut, da sind „hunderttausend“ Akkorde drinnen, wo Country Blues für gewöhnlich mit ein, zwei oder drei Akkorden auskommt. Der Jazz ist für mich oft auch mehr „Kopfmusik“, Blues eher „Bauchmusik“. Beim Blues werden die Emotionen meist mehr offen gelegt als im Jazz. Dort ist alles ein bisschen „verfeinert“, oft auch mehr orchestriert, vor allem in Europa. Gitarrenjazz zum Beispiel höre ich wahnsinnig gern, Lonnie Johnson, Charlie Christian, Barney Kessel oder Herb Ellis, aber ich würde nicht versuchen, das selbst zu spielen. Ich bin schon fasziniert, wenn ich gute Jazzgitarristen höre, oder eine gute Jazz-Big-Band, aber Country Blues ist doch eher mein Revier. Für einen Vollblutmusiker wie Ben Webster war ein Bluesjam etwas ganz Natürliches. Webster hat im Übrigen immer eine deutliche Bluesnote inkorporiert. Barney Kessel habe ich unter anderem auch schon hier in Wien im Jazzland erlebt, einem Club, wo die Verbindung zwischen Jazz und Blues gut funktioniert – was eher eine Seltenheit ist. Für Jazzgrößen wie Count Basie, Duke Ellington oder Louis Armstrong war der Blues sicherlich eine wichtige Ingredienz ihrer Kompositionen.

Wenn auch Blues – zumindest historisch betrachtet – oft mit Leid assoziiert wird: Passt er doch zu einer optimistischen Grundhaltung?

Wenn du etwa Lightnin’ Hopkins hörst, merkst du, dass da viel Spaß mit im Spiel ist. Oder Willie Dixon, einer der begnadetsten Blues-Songwriter überhaupt: bei ihm war immer ein zwinkerndes Auge mit im Spiel. Selbst wenn der Blues vom Leiden erzählt und von Problemen, es war und ist auch stets Humor zu finden. Natürlich gibt es auch andere Beispiele. Skip James etwa hatte nicht viel Lustiges zu erzählen, auf Wienerisch könnte man ihn als „Raunzer“ bezeichnen. Aber letztlich hilft Humor in der Musik, das Leben besser meistern zu können.